Acteurs et résistances

Crédit illustration Daniel Seret

Questions autour de la vie associative

- Peut-elle être considérée comme un champ?

Par Jean Blairon

Nous avons déjà publié une série de recherches sur la vie associative, menées par l’auteur, J. Fastrès et Ph. Mahoux (Une démocratie sans associations?; L’associatif est-il (encore) manifestable?; Controverses sur l'identité associative; Le fait associatif dans l’histoire), dans cette nouvelle étude, Jean Blairon tente de poursuivre ces travaux, avec en ligne de mire quelques-unes des questions qui se posent aujourd’hui en matière de vie associative.

- La vie associative possède-t-elle une spécificité, à savoir constitue-t-elle un microcosme particulier qui exige des agents qui la font exister un engagement et des croyances qui sont propres à ce microcosme?

- La vie associative joue-t-elle un rôle dans la production de la société?

- Quelle est la structure de cette vie associative, qui en fait partie, quelles sont les relations entre les groupes éventuels qui la composent? Quelle place y tient le secteur de l’éducation permanente?

- La vie associative est-elle l’injuste et inutile bénéficiaire d’un assistanat - d’un luxe qu’on ne pourrait plus que difficilement se permettre comme plus d’un parti politique l’évoque très régulièrement aujourd’hui, alors que des recherches établissent que les entreprises, même mondialisées, qui poursuivent exclusivement le profit de leurs actionnaires peuvent être bénéficiaires de toutes sortes d’aides publiques, au point que certains les considèrent comme les destinataires d’un assistanat d’État qui ne dit pas son nom et dont on ignore l’ampleur réelle?

- Le soutien à la vie associative ne doit-il pas plutôt être considéré comme un investissement public?

C’est à partir de la situation de la Belgique francophone que ces problématiques seront abordées et plus particulièrement au départ des missions publiques que la Fédération Wallonie-Bruxelles confie aux associations d’éducation permanente.

Relire Alain Touraine en ces temps de mesures d’économie dans le secteur de la santé

Par Laurence Watillon

En février 2024, une réforme est mise en place pour inscrire légalement davantage de droits pour le patient en vue de renforcer sa position dans le système de santé et d’être en mesure de prendre des décisions sur la manière dont se déroulent ses soins. Structurellement inégale, longtemps modelée de manière paternaliste, la relation entre les patients et les prestataires de soins a évolué ces dernières décennies, notamment sous la pression des associations de patients. Alors que le gouvernement fédéral et le gouvernement wallon annoncent des mesures d’économies ambitieuses en matière de santé, il nous paraît essentiel de poser la question de ce que deviennent nos droits fondamentaux à être soigné dans le respect de la vie humaine et de la dignité.

|

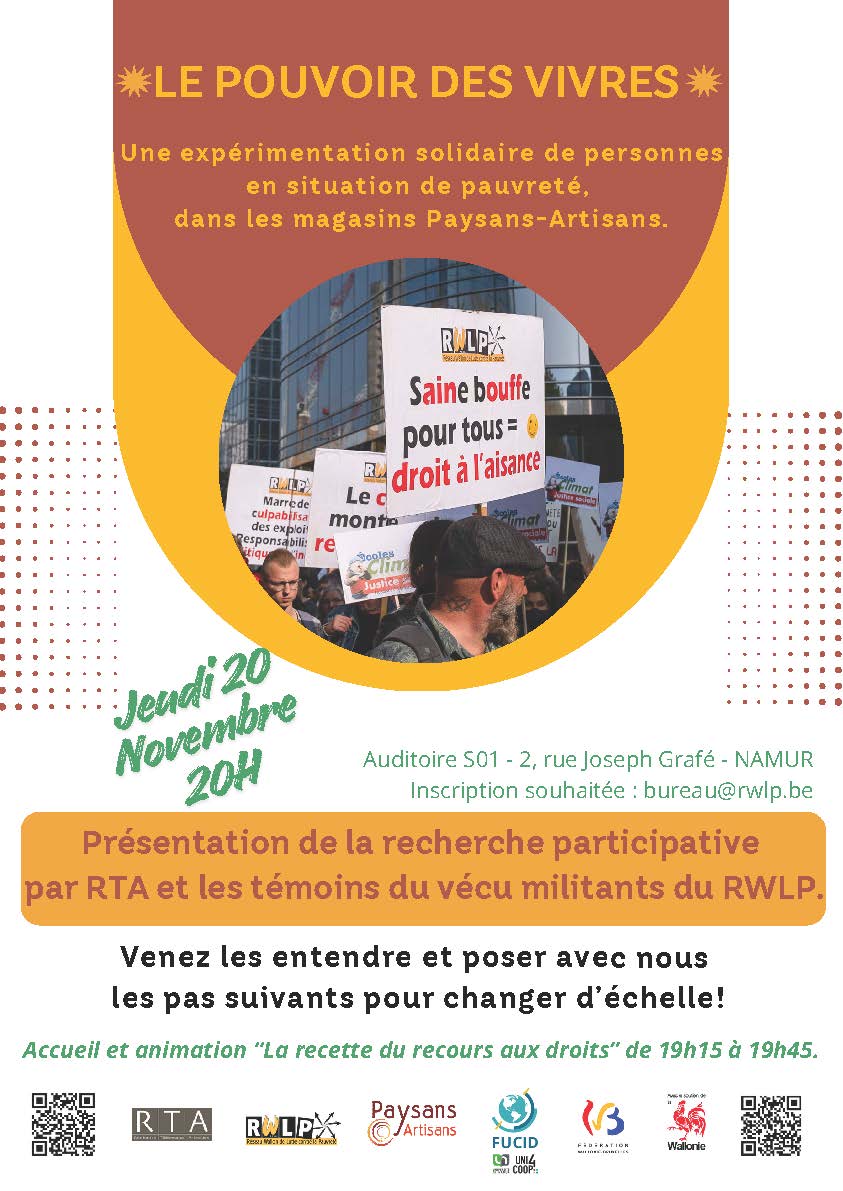

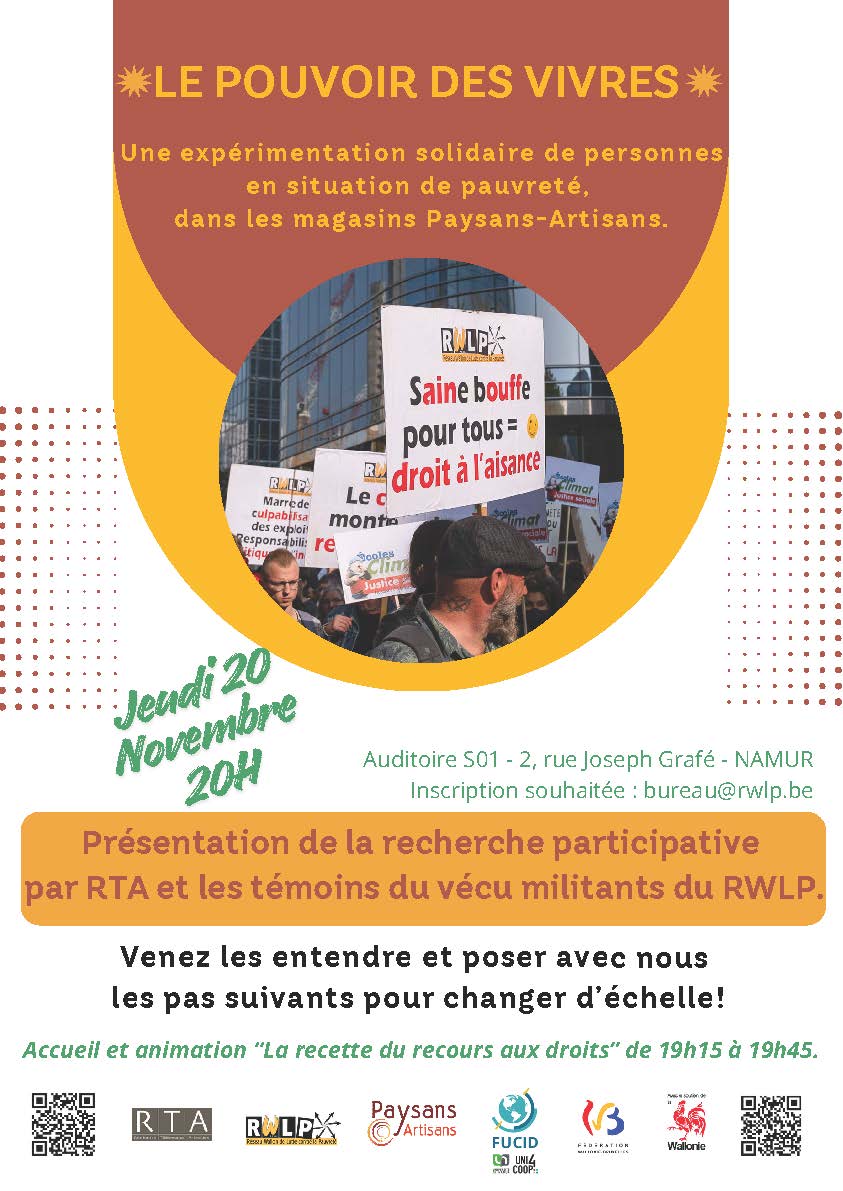

Le pouvoir des vivres - Une expérimentation locale et solidaire du droit à l’alimentation pour des personnes en situation de pauvreté

Avec le RWLP, la coopérative Paysans-Artisans et l’asbl RTA

Pendant plus de 18 mois, un groupe de Témoins du Vécu Militants (TVM) du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté ont participé à une expérimentation lancée par la coopérative Paysans-Artisans, basée à Floreffe, près de Namur. Ces TVM, habitant le Grand Namur, ont reçu une carte de réduction de 50 % (leur permettant une économie de 25 € par semaine environ) pour faire leurs achats dans des magasins de la coopérative.

RTA a accompagné cette expérimentation tout du long dans le cadre d’une recherche participative en éducation permanente.

Nous avons choisi ce titre pour cette recherche participative parce que le terme «alimentation» nous a paru un peu réducteur, par sa polysémie même, en confinant la question à ses dimensions biologiques ou techniques, alors que bien d’autres aspects sont en jeu. Ces aspects, culturels, économiques, sociaux, environnementaux, solidaires, mais aussi symboliques, ont été abordés lors de l’expérimentation, à travers des réunions régulières, des explorations culinaires, des visites de terrain, des rencontres parfois insolites mais toujours instructives, des partages divers.

Et ce que cette expérimentation a montré, c'est qu'elles en avaient du pouvoir, les vivres, quand on en dispose en suffisance et de qualité: pouvoir de redonner le goût (et pas qu'à la nourriture), d'améliorer la santé, de restaurer du lien, de la confiance en soi, de l'audace d'aller vers autre chose, vers plus de mixité sociale; pouvoir de la redécouverte d'un monde qu'on croyait perdu, celui de la proximité; pouvoir de la solidarité avec les paysans et artisans et partage de leurs combats; pouvoir pour les producteurs et les consommateurs de refuser un état de fait de domination imposée de l'agro-alimentaire, etc. C'est toute une variété de pouvoirs que le droit à une alimentation de qualité donnerait à toute une frange de la population privée de richesses, et notamment de celle de pouvoir participer pleinement à la société.

Le 20 novembre, dans l’auditoire S01 de l’UNamur, 2 rue Joseph Grafé, 5000 Namur

19h15 à 19h45 - Accueil et animation «La recette du recours aux droits»

20h - Présentation au grand public de cette recherche participative par RTA et les TVM du RWLP

Crédit illustration Paysans-Artisans

|